di Stefania Falavolti

L’Istituzione, soprattutto quella pubblica, in generale e nello specifico in questo caso “Centro di salute mentale”, è sempre, più o meno, un sistema complesso e spesso labirintico come il famoso Castello di Kafka, di regole, norme e procedure, spesso oscure ed in conflitto tra loro. La complessità aumenta in modo esponenziale se si sposta lo sguardo più in alto e si considera che quella struttura è solo una cellula di un insieme più grande: il Dipartimento di Salute Mentale, e questo a sua volta è una parte della ASL che fa capo alla regione e poi allo stato. Questo insieme è dunque un sistema di scatole cinesi o di matrioske una dentro l’altra, dal più piccolo al più grande, ognuna con dei propri CODICI, non necessariamente compatibili e coerenti fra loro.

Si presenta al pubblico degli utenti/pazienti come una entità tenuta per mandato e attrezzata per fornire risposte/servizi ai bisogni/richieste degli individui, dei piccoli gruppi o di altre istituzioni sociali. Il complesso ingranaggio può alternativamente o contemporaneamente, ACCOGLIERE E NUTRIRE fornendo tutto ciò che serve alla sopravvivenza (sussidi economici, cure mediche, alloggi, socializzazione...) o IMPRIGIONARE E STRITOLARE nelle sue maglie un richiedente troppo difettoso o disturbante.

Queste immagini fuse insieme possono evocare quella persecutoria di un GENITORE UNICO, MADRE dall’accudimento infinito e PADRE della legge implacabile.

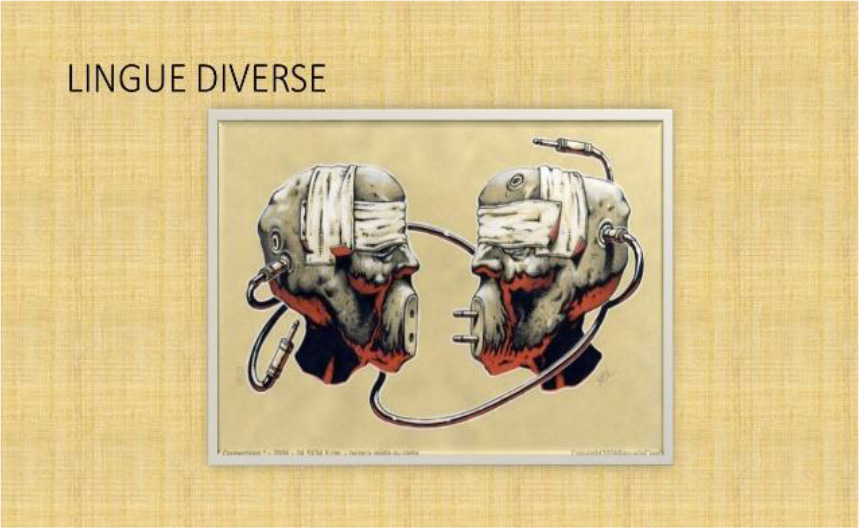

Questo moloch totale e onnipotente può espellere e cancellare, per ragioni misteriose ed insindacabili anche per i suoi esecutori, l’individuo, la persona unica ed irripetibile portatrice della propria storia di sofferenza. Anche il singolo, peraltro, ha incontrato fin dalla nascita la sua prima istituzione, la famiglia, con le sue ramificazioni intergenerazionali, e poi in successione i vari sistemi scolastici, ricreativi, amicali, sportivi, religiosi, lavorativi, in un intreccio inestricabile di reti, di linguaggi e di codici diversi. È proprio la sua incapacità di destreggiarsi in questi sistemi, innanzitutto di comprenderli, poi di adattarvisi almeno in parte o di avere la forza e la possibilità di modificarli ad aver compromesso la sua “SALUTE MENTALE”.

Cosa accade, dunque, quando avviene questo incontro tra individuo che ha perso il suo equilibrio “psichico” e l’istituzione? La prima difficoltà nasce già dalla decodifica della domanda, spesso piena di aspettative illusorie e salvifiche che va incrociata con le reali risposte che la struttura può dare al di là di quello che viene pubblicizzato. Ciò è tanto più difficile oggi, in una società in cui i sistemi di codici, prima troppo rigidi e fissi ma con regole, divieti e sanzioni chiari che si potevano accettare o rifiutare ma erano più facili da comprendere, sono diventati confusi, labili ed incerti. Per parafrasare Bauman e la sua società liquida li si può considerare come indizi liquefatti che scorrono come un fiume melmoso sotto la pelle della società, nascosti ed indecifrabili ai più. Ciò che non è stato né visto né compreso dal singolo lo porta a violarli, quasi sempre inconsapevolmente, e le conseguenze impreviste che si abbattono su di lui lo disorientano maggiormente.

Tale confusione può generare dei mostri nel tentativo di nominare ciò che nome non ha. Quale spazio e funzione ritaglia e costruisce il gruppo di terapia in questo contesto? Chi sono queste due persone, la coppia di terapeuti che mettono insieme un piccolo numero di naufraghi della vita? offrendogli cosa, una zattera o un porto sicuro, un fragile vascello sbattuto dalle onde o un rifugio e un nascondiglio? La scommessa da vincere tramite il setting è quella di fornire un contenitore capace sia di accoglimento/reverie maternale, consentendo anche ai più fragili di non sentirsi del tutto in 2 balia del mare in tempesta ma evitando anche di creare una riserva indiana per emarginati/ribelli, potenziali parricidi o setta di illuminati dalla incredibile potenzialità immaginifica della mente gruppale.

Il gruppo di psicodramma con il suo setting fatto di poche regole chiare, esplicite e condivise, di cui i terapeuti pur con i loro stili diversi, si fanno GARANTI, è una piccola istituzione aperta ai quattro venti, pur essendo all’interno della istituzione totalizzante che INQUADRA gli utenti e deve dare loro le soluzioni, possibilmente rapide. È uno spazio intermedio fra l’individuo ed il resto del mondo, lui con le sue difficoltà e le varie istituzioni di cui non comprende i codici, essendo estraneo pure a sé stesso, incatenato alla patria che non ha, ai traumi subiti, al doppio ostile e minaccioso. Nel tempo sospeso ma definito della seduta, si fa poca cosa, si racconta, se si vuole, davanti agli altri qualcosa, qualsiasi, anche un sogno o un delirio, si ascolta l’altro ognuno come può, ci si guarda e a volte ci si rispecchia. Qualcuno poi viene invitato ad alzarsi e si rappresenta un pezzo di racconto, si gioca e per farlo entra in campo il corpo proprio ed altrui che opera un ri-collocamento nel corpo della parola attraverso il cambio dei ruoli ed il doppiaggio. Lo sguardo mette in moto il sistema linguistico costituito da segni ed immagini che affonda le sue radici nell’esperienza corporea. (Sassanelli- “L’io e lo specchio” 1989-Astrolabio) (Foto 3 Lo specchio). L’area del gioco ritaglia un nuovo spazio ed un nuovo tempo labile ed intenso insieme, transizionale alla seconda potenza, come dice Elena Croce. (Il volo della farfalla” pag. 165 - 1990 – Borla).

È uno strumento che si monta e si smonta continuamente, sempre inevitabilmente diverso dal racconto ed anche da se stesso anche se fosse ripetuto mille volte. La rappresentazione non è mai una riproduzione, lo scarto che si crea esige la rinuncia alla soddisfazione immediata. Proprio questa diversità insopprimibile, fa sì che il gioco, basato sull’assenza, funzioni come un PRISMA o specchio angolare che offre una serie di prospettive oblique (Sassanelli-ibidem) e mette in campo delle possibilità di annodamenti ipotetici ed inediti.

È una evocazione sul piano immaginario in cui può avvenire una decontestualizzazione progressiva di ciascun tratto unario della identificazione primitiva catturante e massiccia. La nuova identificazione non è stabile né fissata, ma mobile e quel tratto unario può essere sostituito da un altro in una scena successiva. Il gioco psicodrammatico destruttura quello che è dato per scontato, crea contesti diversi, in cui a volte il pz si trova

a tratti, suo malgrado, nella posizione di chi può anche chiedere qualcosa dell’ordine del desiderio ma quasi senza averne la diretta responsabilità, anche grazie all’allentamento del Super-Io.

L’elemento di sorpresa che nel mondo esterno può terrorizzare e destabilizzare, in questo contenitore multiplo sufficientemente protettivo, consente di sperimentare attraverso l’inaspettato, il lutto delle illusioni e vivere uno spazio di LIBERTÀ. Il paziente può assorbire immagini e segni altrui ed iniziare ad entrare in una dimensione di scambio, “reinventare il suo racconto con il testo (…) o la grammatica di un altro” (Boukobza - Atti del convegno Narrazione e rappresentazione-1998 - Ed. Dell’Orso) Può tentare di guardarsi in specchi non assoluti, che non lo incatenano più eternamente alla joissance di un Altro onnipotente ma rimandano immagini parziali, limitate ed imperfette e proprio per questo umane.

Lo psicodramma offre dunque uno spazio privilegiato che permette di fare il lavoro del lutto all’interno di una cornice che istituisce il soggetto attraverso una scena in cui può spiegarsi la dimensione del desiderio. Indispensabile per comprendere di che cosa è necessario fare il lutto. I 3 trabocchetti del gioco sempre mutevole e imprevedibile, fanno cadere IN fallo il paziente ma senza distruggerlo, consentendogli di non essere IL fallo.

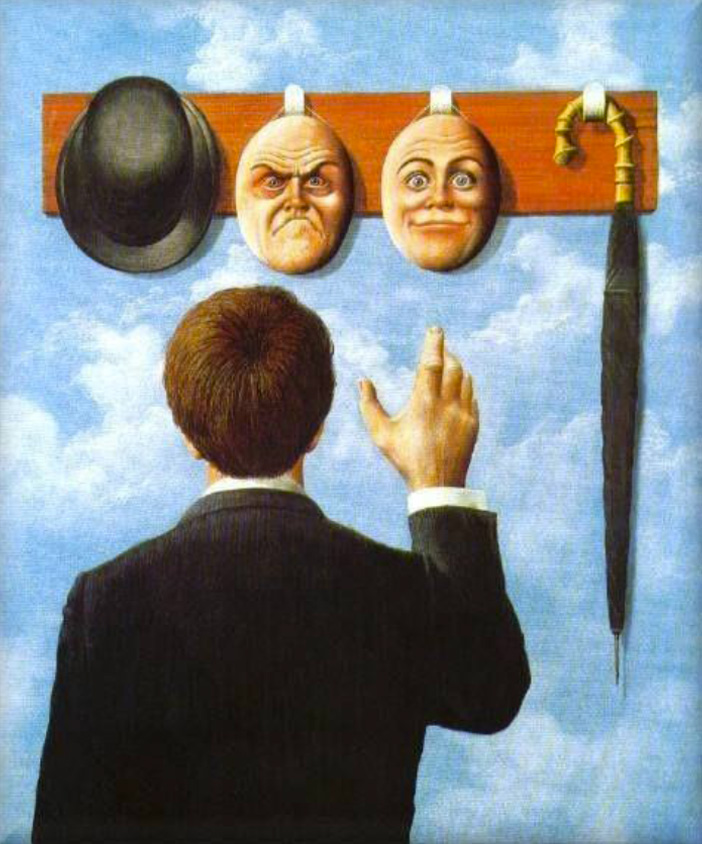

Ha così una possibilità di progettare qualcosa nella sua vita anziché rimanere immobile nella sterilità di un fantasma o di un delirio senza tempo. È il corpo che entra in gioco e rappresenta il primo abbozzo di temporalità nei suoi spostamenti sulla scena labile del gruppo. Continua ad esistere dopo essere ritornato a posto. Può giocare dunque come soggetto e non più essere giocato, o meglio agito, dalla istituzione famiglia verso/contro l’istituzione psichiatrica su cui proiettare una idealizzazione totalizzante/persecutoria. Ciò che rende possibile e sostenibile questa esperienza di complessità e relatività ad un tempo dei vari sistemi è l’analisi che con il suo corredo anch’esso istituzionale fa da terzo fra le prime due. La posizione etica dell’analista comporta che svolga meglio che può la sua funzione di garante di questa terzietà nonostante i condizionamenti esterni, cammini quindi in precario equilibrio sul sottile filo di una ragnatela. “Rendere la sua particolarità al soggetto, è il contrario dell’intolleranza e della segregazione” (Eric Laurent in Quaderni Veneziani di Psicoanalisi del 1995) Nel manicomio infatti non esistevano più singoli individui, ognuno con le proprie storie e caratteristiche, ma solo grossolane categorie che raggruppavano non persone ma problemi. La meraviglia dell’essere umano è invece proprio la sua UNICITÀ NELLA SIMILITUDINE, cioè potersi scoprire simili ma diversi, separati ma non totalmente estranei, se deponendo le maschere, scelte da noi o imposte da altri, riusciamo a cogliere il profondo legame sociale che ci connette agli altri soggetti. In ogni cultura umana le vicissitudini del rapporto fra Io Ideale e Ideale dell’Io (antenato, divinità, totem) costituiscono punti nodali in cui, con le dovute precauzioni, pazienti e terapeuti possono incontrarsi. Il gruppo di psicodramma offre, potremmo quindi dire, dei momenti di mediazione tra i rapporti primari ed i rapporti sociali nel senso più vasto del termine. Si può quindi concordare con Elena Croce, sulla definizione di “GIOCO COME PROMOTORE CREATIVO DI LIBERTÀ” (“Famiglie in gioco” – Areanalisi n.22/23-1998) e cerniera tra gli spazi, insomma uno “schermo per non perdere la vista”. Il gruppo di psicodramma che porta il gioco e la sua imprevedibilità, dentro le varie istituzioni in cui analisti e pazienti, come dice Lacan, (“Le Sinthome’’ in Seminari- libro XXIII) cercano rifugio dal dominio dell’ideale, rischiando però di venire catturati dall’immaginario, agisce come antidoto a questo pericolo. Nelle storie che seguono vedremo degli esempi di come ciò si realizza.

Contestualizzazione dei casi clinici

Una breve premessa è indispensabile per contestualizzare i casi di cui racconterò: nel CSM (Centro di Salute Mentale) sono attualmente in funzione due gruppi di psicodramma, ognuno con un numero di pazienti oscillante fra sei e circa dodici a seconda degli ingressi ed uscite che avvengono in tempi diversi, trattandosi di gruppi aperti. In entrambi sono presenti persone con varie patologie e livelli di gravità, alcuni dell’area psicotica, altri con disturbi di personalità, altri con vari tipi di nevrosi. Uno dei gruppi è più recente, l’altro è stato formato da molti anni, così come un altro che è stato chiuso e da cui provengono due dei pazienti di cui parlerò.

Tre questioni vanno tenute presenti, anche se già in parte esaminate nello scritto introduttivo:

1) Cosa è l’ISTITUZIONE, quella in cui lavoriamo, qual è il suo mandato, quali le sue regole, come influenza il nostro modo di lavorare, soprattutto a quale concetto di SALUTE MENTALE fa riferimento? Pensiamo che la salute mentale sia la stessa identica per tutti?

2) Di conseguenza ecco un punto nevralgico su cui interrogarsi: cosa intendiamo per “gravi”? Non è un interrogativo di poco conto, si tratta di concordare su quali siano i criteri per cui alcune persone date le loro rilevanti difficoltà abbiano diritto ad essere inserite in un percorso di psicoterapia, nonostante la scarsità crescente di risorse nei servizi pubblici. Credo che dal punto di vista dell’istituzione e della società spesso ci si chieda, magari in modo non del tutto consapevole o imposto dall’alto, quale situazione clinica non trattata adeguatamente avrebbe le maggiori ripercussioni negative nel mondo intorno a sé? Da un lato in parte si può condividere questo approccio mirante a programmare il migliore utilizzo delle risorse, dall’altro si rischia 4 di cadere sempre di più in un sistema che si occupa soprattutto di difendere sé stesso e di rispondere ad una crescente richiesta esterna di controllo sociale.

3) Cosa rappresenta il gruppo terapeutico di psicodramma analitico all’interno di una parte dell’Istituzione Dipartimento di Salute Mentale? Deve finalizzarsi ad una meta come l’istituzione sociale richiede o può esserne libero, almeno parzialmente?

Quello che ho pensato di presentarvi ora sono tre storie di tre pazienti molto diversi fra loro e con diversi percorsi nel servizio e nei gruppi. Tutti e tre da considerarsi gravi, dal punto di vista della loro soggettiva notevole difficoltà a vivere.

PRIMO CASO L’URLO

La prima paziente, chiamiamola Rosa, era una donna sulla quarantina, che sembrava una bambina nel modo di porsi, che si presentò al servizio disorientando completamente e spaventando, la giovane collega che la accolse per prima. Molti dubbi diagnostici vennero discussi nel servizio, venne definita depressa, istrionica, si ipotizzò anche qualche deficit innato o danno organico successivo, dato l’aspetto confusionale del suo discorso.

Le sue frasi ripetute in modo convulso: “È terribile, è terribile – Non ce la faccio! – È un caos, gli scatoloni, i muratori, nessuno mi può aiutare!” non contribuivano a chiarire le perplessità.

Per molto tempo nel gruppo alternava quelle stesse espressioni con momenti in cui narrava confusamente episodi banali in cui si era sentita una vittima, ma nei giochi emergeva la sua tremenda aggressività di cui non era assolutamente consapevole.

In poco tempo il sospetto delle terapeute del gruppo venne confermato, erano presenti molti aspetti psicotici di tipo interpretativo persecutorio, connotati dal presentarsi in modo anche esplosivo quando lei si sentiva non ascoltata né vista e reagiva in maniera aggressiva. Era difficilissimo riuscire a farla giocare, quasi impossibile all’inizio, si metteva in tutte le parti, urlava che l’altro: “Sbagliava la recita”, si perdeva in descrizioni minuziose di dettagli irrilevanti. Successivamente iniziò, come spesso succede, ad essere scelta da altri pazienti in scene della loro vita e manifestò una progressiva abilità nell’interpretare parti spesso apparentemente marginali, ma con tale realismo e umorismo intelligente da far scaturire dai giochi risultati inaspettati. I punti cruciali della terapia furono soprattutto tre giochi seguiti ad una serie di racconti. Un gioco nel quale lei cambiò il copione accettando inaspettatamente l’aiuto dell’amica ad aprire gli scatoloni rimasti chiusi dal trasloco di più di un anno prima. Dopo il gioco l’altra paziente che aveva fatto la parte dell’amica le chiese se le scatole contenessero qualcosa di lei che la spaventava. Rosa rimase molto colpita da questa domanda e accolse per la prima volta con un sorriso i suggerimenti del gruppo a mettere in pratica nella realtà questa possibilità di aprire gli scatoloni

Secondo gioco, una telefonata come tante con la madre, distante e sempre poco affettuosa, che interpretata da lei è addirittura gelida e tagliente, non ascolta affatto la figlia e le dice: “Basta! Non importano queste sciocchezze, mi basta sentire la tua voce due minuti”. Dopo il gioco Rosa si stupisce dei commenti degli altri pazienti e della terapeuta su come la madre rappresentata da lei fosse davvero terribile. Cominciano ad emergere frammenti di racconti di un padre molto autoritario, ricordi che Rosa deve farsi confermare da una zia, in quanto dubita di sé stessa.

Dopo diverso tempo, sollecitata da racconti e giochi di altre pazienti su 5 violenze subite in famiglia, si arriva ad un gioco su un episodio dell’infanzia.

Si trattava di un litigio col fratello minore che le sventrò delle bambole, la madre prese le difese del figlio maschio e stimolò il padre al suo rientro a punire la bambina. Il padre la mandò a prendere la cinghia e la picchiò brutalmente, allargando poi la sua furia anche al fratello. Nell’assolo alla fine del gioco, lei restò immobile, la bocca spalancata in un urlosilenzioso, le lacrime che scendevano lungo il viso.

È difficile trovare immagini che restituiscano almeno in parte le emozioni trasmesse in quel momento dalla paziente, bisognerebbe essere pittori abbastanza bravi da condensare insieme: l’Urlo di Munch con il silenzio congelato di una maschera di gesso con il dolore inesprimibile di un qualunque essere umano.

Il doppiaggio della terapeuta, durante l’assolo, venne fatto in tono sommesso e sofferto: “Ho paura! Ho paura!” e riuscì a dare parole, attraverso la rêverie, al dolore della bambina annichilita, laddove la donna imprigionata come la detenuta dentro la prigione della sua disperazione, non riusciva a trovarne, come nelle scatole chiuse che ingombravano da anni la sua casa.

Rosa riuscì ad aggiungere: “Speriamo che muoia…speriamo…speriamo…sono terrorizzata! ...

Aspetto… Andrò via… Vado sul letto e piango… Andrò via… ma c’è il divieto di uscire dalla stanza… Io aspetto… aspetto”

La mia osservazione a fine seduta parla di una bambina sperduta, non ascoltata e non vista, muta anche nell’urlo, che può solo aspettare un aiuto che non arriverà. Sono tutti commossi e partecipi in questo momento, vicini e solidali, anche le terapeute. Rosa la seduta seguente dirà di come si sia sentita compresa ed accolta. Emergono le vere cose terribili, di questa famiglia, il padre padrone violento, la madre succube in modo perverso, il fratello psicotico, aggressivo e chiuso allo stesso tempo, alla cui malattia era consacrata tutta la vita familiare, senza possibilità di intervento o interferenza da parte di nessuno.

Rosa ora può parlare, essere ascoltata, vista nella sua sofferenza e intelligenza nel gruppo, purtroppo le sue paure, inascoltate dai genitori, verranno confermate dal drammatico suicidio del fratello, attuato per non uccidere il padre.

Lei in questa circostanza tragica riesce tuttavia a parlare del suo dolore, continuando a sentirsi accolta nel gruppo e cominciare a credere un po' in sé stessa, così come ha iniziato ad aprire le scatole e a poter scegliere cosa tenere e cosa gettare via. Da lì non esce più solo il babau dell’angoscia o della rabbia, ma anche frammenti di desideri possibili e di capacità inaspettate che la rendono gradualmente un po' più in grado di sopravvivere.

SECONDO CASO: LA RABBIA

Filippo, arriva al servizio a 51 anni, come un uomo distrutto dagli eventi tragici della sua vita, in pochi anni ha perso quasi tutto, il lavoro, i soldi e l’onore perché licenziato ed indagato per un fatto non commesso da cui sarà scagionato anni dopo, la casa nella città in cui viveva da molto, che è stato costretto a lasciare, l’amore ed il sostegno affettivo, per la morte della moglie. Anche la salute fisica è incerta. È rimasto, inoltre, da solo ad occuparsi della figlia, adottata, rimasta nuovamente orfana ancora adolescente. È in lutto certo, ma più che dolore esprime rabbia per le ingiustizie subite, per il mancato aiuto e comprensione di persone che credeva amiche, compresi i familiari come la madre ed il fratello minore. Sia al medico che gli prescrive la terapia farmacologica, sia nel gruppo in cui entra diversi anni fa (lo stesso di Rosa) racconta ossessivamente tutte le fasi della sua odissea giudiziaria e degli episodi frequenti in cui litiga per futili motivi, praticamente in tutti i luoghi pubblici. Si descrive come: “una bomba pronta ad esplodere”.

Nel primo gruppo si trova insieme, oltre che a Rosa, in cui specie all’inizio prevale la rabbia, anche con altre due pazienti donne che per ragioni diverse sono entrambe abbastanza aggressive, e fra loro in perenne conflitto. Entrambe attraverso la razionalizzazione intellettuale o l’appello a regole rigide e impersonali mettono fra sé stesse e gli altri una distanza incolmabile nella quale è quasi impossibile riconoscere i contenuti affettivi ed emotivi. In tale contesto Filippo fatica molto ad inserirsi, si chiude nelle sue difese negando ad esempio che, il non avere alcun ricordo della propria infanzia in cui sia presente la madre, possa essere un problema, “Cosa c’entra mia madre” dice “con cui non ho avuto un rapporto, con tutto quello che mi è successo?”.

Emergono, come puri fatti traumatici, alcuni racconti del suo passato, nato e vissuto in Africa, da cui fu cacciato con tutta la famiglia adolescente “perdendo tutto”, si ritrovò in un campo profughi nel luogo di

origine della madre, dove rimasero per decisione di lei, mentre il resto della famiglia patriarcale del sud Italia, con cui erano sempre vissuti, tornò al meridione.

Si evidenzia nei racconti una tendenza a confondere ambiti diversi, tutti i suoi amici ed anche la moglie,

erano o colleghi o clienti del suo luogo di lavoro, istituzione con cui lui non è mai andato d’accordo. Accenna alla figlia da poco maggiorenne, originaria di una repubblica baltica, la descrive chiusa e dura: “un muro come mio padre”, padre a cui si sentì vicino solo nella grave malattia che poi lo condusse a morte. La madre viene definita “oggetto assente o corpo estraneo”. Tuttavia i correlati emotivi di quanto dice non possono essere neanche sottolineati o indagati senza scatenare negazioni o rifiuti disprezzanti. Anche lui ha delle scatole che non riesce a svuotare, sono della moglie morta, quando le apre ci trova la muffa e le richiude. Anche rispetto alla moglie racconta come la malattia avesse rinsaldato il rapporto, lui sapeva cosa fare: “ad ogni operazione acquistavo sicurezza” con una evidente illusione di controllo e negazione del dolore e della morte. Non appare una trama, un filo che colleghi i fatti tra loro, che ne dia un possibile senso. La parola ricorrente è rabbia e VENDETTA.

Nell’impasse del gruppo,ridotto a pochissimi pazienti, si decide di chiuderlo, indirizzando ciascuno in diverso contesto terapeutico. Filippo viene inserito nell’altro gruppo. Questo rappresenterà un momento di svolta attraverso il quale Filippo scoprirà delle possibilità di insight insospettate.

Questo gruppo è più accogliente, le parole arrivano non come coltelli scagliati ma come sollecitazioni e a volte sostegno, incontra donne diverse, ferite e fragili, ciascuna a modo proprio, alcune mostrano anche la forza di 7 combattere per andare avanti, per stare meglio, senza tuttavia nascondere le proprie emozioni e mancanze.

Viene chiamato sempre più spesso a giocare parti di padre, a volte, spesso, distruttivo e negativo, altre anche saggio e protettivo, o da lui giocato così, magari cambiando il copione. In particolare una paziente anoressica, di origine meridionale lo coinvolge molto, Filippo si arrabbia e vorrebbe difenderla dai soprusi della sua famiglia. È a lei che attribuisce la parte della figlia per giocare un episodio in cui emergono, per la prima volta, affetto e tenerezza reciproche.

Ricordano insieme un compleanno festeggiato quando la moglie era ancora viva, condividono commozione e rimpianto, lui afferma di avere paura di piangere. Si erge spesso, nel gruppo, a paladino delle ingiustizie subite dagli altri, comincia ad emergere dai suoi racconti un mondo molto più complesso e variegato rispetto a quello in cui esisteva solo il lutto della moglie ed i problemi economici e giudiziari. Racconta vari episodi di vita familiare, spesso c’è la rabbia, ma ora ne ha paura, parla di solitudine, di depressione. Spesso somatizza e/o salta qualche seduta. Molto avvilito dalla decisione della figlia di andare alla ricerca delle proprie origini, senza di lui, si sente tagliato fuori, anche perché lei non racconta, se lui fa domande si inalbera. Dopo poco fa un gioco con la madre a cui chiedeva da ragazzino, di invitare amici a casa, non vorrebbe dare questa parte a nessuna donna del gruppo e afferma “la può fare una sedia vuota”, esprime impotenza. Dopo il gioco esclama. “Mi ha segnato per tutta la vita”. Si vedono alcuni giochi con la figlia, ormai una ragazza adulta e fin troppo indipendente, almeno in apparenza, che lui cerca di accudire con grande tenerezza ed assiduità.

Il dialogo è però difficile, lei è chiusa e pronta ad allontanarsi se lui si avvicina troppo. Rappresenta comunque per lui, per diverso tempo, il centro del suo mondo e, ipotizziamo, il primo vero accesso ad un femminile non rifiutante e/o mortifero (si è infatti scoperto che la moglie già all’inizio del loro rapporto era affetta da una sindrome genetica che comportava sterilità e comparsa di tumori). In occasione della partenza della figlia per un lontano paese, in cerca di fortuna, moderna emigrante come tanti giovani, Filippo cerca di negare la mancanza di lei, non potendo mostrarle la propria dipendenza. Porta un ricordo poi giocato, di quando la figlia aveva 13 anni e rimproverava i genitori per averle imposto lo studio di una lingua e le bambole, - non avevo capito niente-, ammette lui dopo. In seguito la sofferenza per l’assenza di lei è dolorosamente ammessa in un gioco in cui la giovane paziente chiamata a farne la parte usa toni più dolci e così Giovanni riesce, parzialmente, a contattare il proprio vuoto.

È un vuoto legato all’abbandono, a partire da una madre da cui non si è mai sentito amato e neppure visto, così come lui non vide lei: “Non ho neppure una foto con lei o di lei, ci sono tutti ma lei no”. Scopre solo da poco, dopo la morte della madre, il segreto conservato dalla sorella sull’inizio del rapporto dei loro genitori, nato da un patto fra donne tra loro estranee, madre sedotta e abbandonata che ha rivendicato un matrimonio riparatore imposto dalla nonna al padre.

Chi comandava davvero in queste famiglie apparentemente patriarcali? Donne falliche e padre succube, di chi è e contro chi, la vendetta tanto agognata? Le domande sono ancora inespresse ma se prima puntava i piedi per non sentire né vedere, ora cerca di capire cosa lo spinge e se possibile cerca di modificare i suoi rapporti, riesce anche ad avere un paio di relazioni anche se problematiche, con altre donne, e ad essere meno rabbioso nella vita quotidiana. “Sto cercando” dice “ancora cercando, non voglio sprecare gli anni che mi restano”. Solo recentemente, ci 8 racconta Filippo emozionato, la figlia l’ha finalmente chiamato: “Papà!”, facendogli, come lui stesso afferma: “Il più bel regalo della mia vita”.

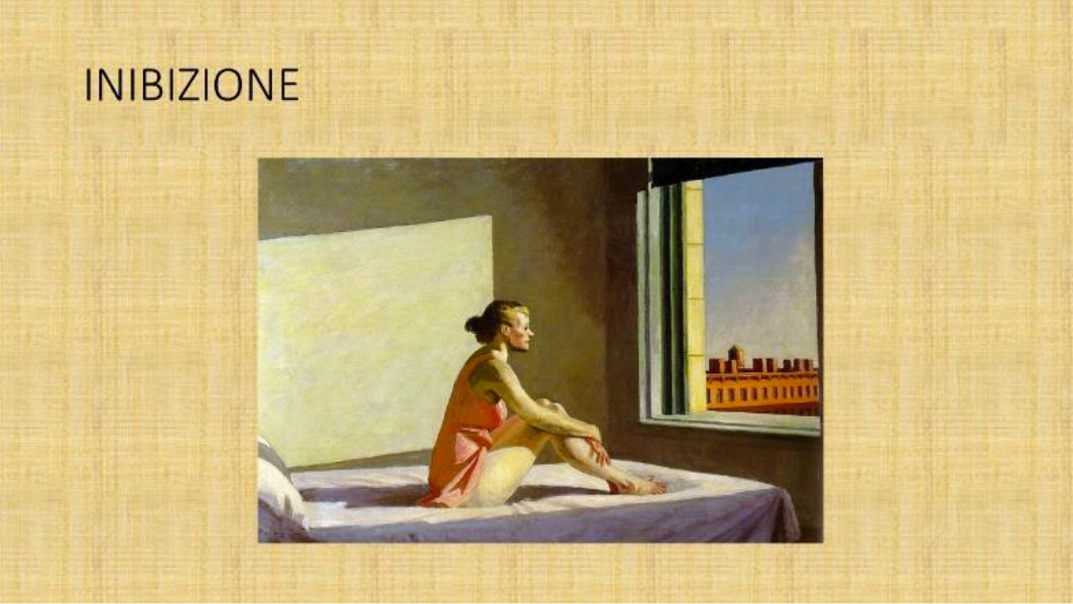

TERZO CASO: L’INIBIZIONE E IL DOPPIO

Filippo giunge al servizio nel 2007 a 38 anni, accompagnato dai genitori, dopo un ricovero urgente a causa di una crisi delirante acuta, in cui non li riconosceva, erano per lui dei doppi minacciosi ed ostili, era preda di allucinazioni auditive, di ideazioni deliranti di tipo persecutorio, di somatizzazioni a livello gastrico che ostacolavano l’alimentazione probabilmente per un delirio di veneficio.

Il primo episodio raccontato dal padre molto sommariamente, risaliva a circa dieci anni prima, non aveva condotto ad un ricovero, pur avendo caratteristiche simili all’attuale, sembra di capire che Filippo rifiutasse le cure, non è chiaro come Filippo sia stato in questo intervallo di tempo. Durante il ricovero in clinica, che Filippo ha accettato per la sua difficoltà ad alimentarsi, ha iniziato ad assumere terapia farmacologica, con buona efficacia sulla sintomatologia delirante. Il padre si mostrava apparentemente molto presente e sollecito, tranquillo e persino ottimista rispetto alla prognosi.

Seguiva una psicoterapia individuale fuori dal servizio, privatamente, e alcune attività presso l’associazione di familiari di cui il padre fa parte, in cui conduce anche dei gruppi di automutuoaiuto.

Nonostante ciò, prevalevano i sintomi negativi, con chiusura quasi autistica ai rapporti, difficoltà ad uscire, se non allo scopo di effettuare alcuni lavori saltuari.

Su questo problema prevalente, si concentravano le preoccupazioni persistenti ed insistenti dei genitori. Veniva quindi proposto al paziente di entrare nel gruppo di psicodramma, cosa che accettava, iniziandolo ad ottobre del 2011. Il padre si diceva d’accordo, interpretandolo soprattutto come una occasione di “socializzare”. I primi discorsi riguardavano la casa intesa da Filippo come GUSCIO in cui lui DEVE rintanarsi “compensando” le uscite, che gli scatenano ansia per paura di affrontare gli altri. Nel primo gioco rivive una delle situazioni del suo primo lavoro durato 12 anni in un negozio, in cui aveva paura di essere licenziato perché- dice: “non rientravo nei parametri”. Afferma che molte paure sono create dalla sua mente: “però creando sto bene!”. Intanto dietro il sorriso del padre, comincia ad apparire la sfiducia e la svalorizzazione aggressiva di qualunque tentativo del figlio di muoversi.

Da un lato infatti, quando accompagna il figlio alle visite psichiatriche di controllo appare comprensivo e disponibile, dall’altro Filippo racconta nel gruppo di prolungati silenzi e difficoltà di comunicazione, se si parla in famiglia l’unico argomento è la malattia dello stesso Filippo e soprattutto il suo non uscire di casa e non trovarsi un lavoro. Quando lo trova e pur con grande ansia, prende il treno e vi si reca puntualmente, non riceve alcun incoraggiamento in famiglia, nel gruppo sì, e questo lo fa sentire sostenuto ed accettato. Quando viene mandato via, come tutti gli altri, perché la cooperativa ha perso l’appalto, il padre lo incolpa di non essere in grado di mantenersi il lavoro. Vengono fatti una serie di giochi nel gruppo, con il padre che lo accusa, l’atteggiamento di Filippo è sempre molto passivo, come osservano gli altri pz, che lo sollecitano a chiedere ed esprimersi, ma lui ha troppa difficoltà o meglio impossibilità di arrabbiarsi, è troppa la paura di perdere il rapporto. Dice di essere molto legato al padre che lo portava fuori perché lui veniva sempre escluso dai giochi del fratello con il cugino. Ricorda la madre come più severa ed esigente, soprattutto rispetto alla scuola. Qualunque piccolo obiettivo sembra impossibile non solo da pensare ma soprattutto da raggiungere.

Con la sua apatia Filippo sembra continuamente confermare la sfiducia paterna, si sente un problema per i genitori. Ogni tanto tornano, anche se più sfumate e criticate le percezioni di un padre diverso, che forse ha un gemello che si sostituisce a lui. Parla continuamente dei soldi, quelli che lui non guadagna, quelli dati al fratello molti anni fa, che aveva dei debiti e mai restituitigli, quelli investiti in qualcosa di cui lui non può godere. Nel complesso partecipa poco alle sedute. Nel febbraio 2013, parla della psicoterapia individuale che sta attualmente facendo con un nuovo psicologo della associazione paterna, che gli è stata imposta dai genitori. Si gioca e per la prima volta Filippo cerca di opporsi e di esprimere la sua idea, cioè di venire solo al gruppo, ma i genitori si oppongono, perché “non vedono i risultati”. Dopo questo episodio iniziano alcune discussioni su corsi che Filippo vorrebbe fare ma che i genitori boicottano, ritenendoli inutili, lo trattano da bambino, ogni suo tentativo viene frustrato. Per il padre Filippo ha IL problema di non uscire per l’ansia e lui col primo guizzo di ironia commenta: “magari fosse solo uno il problema!” All’inizio del 2014, la madre sta male, Filippo viene tenuto all’oscuro finché non si arrabbia rivendicando di essere ADULTO ed avere quindi il diritto di sapere. Scopre così che la madre sta per morire. Poco prima del decesso Filippo coglie nei suoi occhi il dolore e la paura della morte, ricorda il terrore provato per la stessa situazione con un altro familiare, parla nel gruppo della propria voglia di scappare.

A gennaio 2015 ha una ricaduta per volontaria sospensione delle medicine, con ricomparsa di ideazione persecutoria, fugge da casa non riconoscendo il padre, condotto al servizio parla dell’angoscia terribile del sentirsi assediato ovunque, come nel primo episodio. Accetta di riprendere le medicine e l’episodio rientra senza ricovero. Dopo poco Filippo ne parla nel gruppo, descrive in modo vivido l’impressione di avere in casa dei doppi estranei ed ostili di suo padre e suo fratello da cui difendersi,

racconta le sue allucinazioni, ora criticate, aggiungendo: “finora pensavo di avere meno problemi degli altri…” suscitando sguardi perplessi ma nessun commento né ironico né tantomeno ostile.

Qualcuno tace, diversi fanno domande senza dimostrare sconcerto né paura, e lui aggiunge: “È stata una richiesta di aiuto, ho interrotto l’individuale, qui è l’unico posto dove potevo venire, è il mio unico punto di riferimento!”. Qualche seduta dopo afferma: “Venire qui mi ha aperto un orizzonte….. avevo la mia visione delle cose…. Assoluta…ora ho capito che ci sono tante sfaccettature…. Ho il coraggio di reagire…meno diffidenza verso gli altri”.

Iniziano una serie di questioni sull’eredità materna, nonostante le esortazioni di tutti i pz a difendersi dalle pretese dei familiari di rinunciare alla sua parte, Filippo non riesce ad accettare questa immagine negativa di un padre, che come dice Giovanni nella sua consueta modalità: “Non lo capisci?? Ti vuole fregare!! Verrei io a litigarci e prenderlo per il collo!” e firma. Sembra scuotersi solo dopo la proposta ricevuta da altri parenti di essere mandato in una comunità, e seguito da un tutore “naturalmente per il suo bene.”

Dopo una serie di altri giochi, su vari episodi del passato in cui non si rendeva conto degli inganni e dei danni subiti, da parte del fratello con la complicità paterna, mette in atto il suo primo vero passo di autonomia. Apre un conto corrente a suo solo nome, in cui accreditare la pensione di invalidità, nel quale il padre non può avere accesso, come ha sempre fatto finora. Nonostante le enormi pressioni familiari e le continue squalifiche e rifiuti affettivi, rispetto a ricorrenze importanti, il pz continua, pur attraversando momenti di apatia e depressione, in cui esprime la sua delusione e la sua difficoltà ad accettare un fratello “squalo” ed un padre “freddo ed assente” a mantenere un buon compenso.

Si iscrive con un sussidio del servizio ad un corso e ne supera l’esame senza grandi difficoltà, considera questo un buon successo, che riapre delle speranze sul futuro. Non servono più i doppi ostili e lui non è più l’ombra trasparente di suo fratello, ma una persona che ha un suo valore, nonostante tutto.

I LINGUAGGI ED I CODICI

IL LINGUAGGIO DI ROSA

Il primo linguaggio usato da Rosa è il BLABLA confuso di sciocchezze, disprezzato dalla madre, incomprensibile ai più, anche a qualche specialista, “è un caos è un caos… è terribile… posso solo aspettare”.

Il secondo sono le crisi di panico o quasi isteriche, nel servizio o fuori, quando si sente vittima di ingiustizie o torti, che sfociano a tratti in veri sintomi deliranti di tipo persecutorio.

Il terzo è l’urlo muto, agghiacciato ed agghiacciante della bambina sperduta che attende un aiuto impossibile.

Il quarto, infine, attraverso il dolore ascoltato e condiviso dagli altri, a cui riesce a sopravvivere sentendosi finalmente vista ed accolta è la lingua di una TESTIMONE CREDUTA di una tragedia annunciata, non solo sua ma di tutta la famiglia. Nonostante sia questa sì davvero TERRIBILE, lei può ricominciare a vivere.

IL LIGUAGGIO DI GIOVANNI

Quello in cui Giovanni nasce è il codice dell’ESULE, con troppe patrie perché una sia davvero sua. Il marchio lo scopre molti anni dopo ma la sua storia inizia con la famiglia meridionale paterna sfollata al nord durante la prima guerra mondiale, dove il padre ha una relazione con una ragazza del posto.

Secondo scenario la splendida terra di origine dei nonni, che sarà sempre per Giovanni come l’isola che non c’è, goduta da bambino, sognata e irraggiungibile.

Lì il padre conosce l’amore ma interviene un patto fra la nonna e la ragazza che rivendica il saldo del debito d’onore e lui è costretto ad ubbidire. Tutta la famiglia, compresa la coppia di novelli sposi si trasferisce in Africa, nella terra di conquista.

La madre, pur moglie legittima, è per sempre bollata come straniera nella famiglia e nella nuova patria.

Lì nasce Giovanni, primogenito, allevato più dai nonni e dalla scuola che dai genitori.

Le vacanze si svolgono spesso in Italia, nell’isola favolosa e favoleggiata. Filippo bambino è già diviso fra almeno due patrie e tre culture. Quella che riconosce più sua è quella dei nonni. Quando Filippo ha 16 anni, tutta la famiglia, come gli altri italiani, viene scacciata dal luogo dove avevano costruito la loro fortuna, e nell’esilio perdono tutto, anche i giocattoli dei bambini. Sono di nuovo degli sfollati, in un campo profughi, di nuovo nel Nord Italia. Lo spaesamento di un mondo nuovo ed una libertà eccessiva rispetto alle regole rigidissime precedenti, confonde Giovanni ed i suoi cugini con una libertà che disorienta e sa già di abbandono. La grande famiglia patriarcale infatti si spacca, per quella nucleare di Giovanni decide la straniera, resteranno lì, tutti gli altri scenderanno al Sud.

Quello in cui diventa adulto Giovanni è il freddo codice materno, fatto di una religione bigotta in contrasto con una società ormai più aperta e moderna, il padre è sempre più assente per lavoro e disamore, la vita familiare è fatta di silenzi.

La madre è una sedia vuota, eppure potente, tanto da condizionare la scelta del lavoro e farlo entrare in una istituzione che disprezza ed odia, da cui si farà cacciare a causa del tradimento del collega presunto amico, forse perché originario della stessa terra paterna.

Il suo linguaggio personale è da sempre la rabbia, a partire dalle scazzottate da ragazzo, alle sue reazioni aggressive ad ogni rifiuto, ad ogni ingiustizia anche banale. Ha sempre un credito da rivendicare, deve essere risarcito per il tanto che ha perso.

Giovanni scopre con la malattia del padre che lo porterà alla morte un altro linguaggio, quello del corpo sofferente, che gli restituisce una vicinanza affettiva con questo padre troppo succube e silenzioso. La stessa lingua rinsalderà il suo rapporto con una moglie malata fin dall’adolescenza e predestinata ad una morte precoce che Giovanni si rifiuta di vedere ed accettare, catturato in una illusione di controllo. Adottano una bambina che viene da un freddo lontano paese a loro talmente sconosciuto da obbligare questa creatura ferita e chiusa ad imparare la lingua sbagliata, quella degli invasori della sua patria. Patria che da sola andrà a riscoprire da grande, dopo essere rimasta orfana una seconda volta. Giovanni si ritrova solo, dopo aver perso di nuovo tutto, a dover scoprire come comunicare con questa figlia che lo chiama solo per nome e solo da ultimo padre. Somatizza spesso sul proprio corpo una sofferenza che non può ammettere. Attraverso lo strappo lacerante determinato dall’emigrazione della ragazza, che si definisce “cittadina del mondo”, e le esperienze con le donne fragili del gruppo, Giovanni impara il linguaggio delle emozioni che non siano rabbia. Può nominare il dolore, la paura dell’abbandono, l’amore, può provare a parlare con sé stesso riempiendo di domande mai fatte, quel silenzio che lo ha spinto all’agire impulsivo.

IL LINGUAGGIO DI FILIPPO

Il suo primo linguaggio è il silenzio, la fuga e l’impossibilità di alimentarsi, per lui parla il suo corpo terrorizzato.

È bloccato nel guscio illusoriamente protettivo della casa a cui sente di DOVER tornare. L'INIBIZIONE è la sua legge, niente si può dire, niente si può fare. Collegato a questo c’è il linguaggio della follia esplicita, con il delirio persecutorio dei doppi ostili che lo inseguono dovunque, anche dentro casa, i nemici sono ovunque, non esiste rifugio, nessuno può comprendere questa cosa.

Il linguaggio che porta nel gruppo è quello dei numeri e dei conti che non tornano mai, tenuti dal padre, freddo controllore dell’economia e dei segreti familiari.

Nulla al di fuori del calcolo può essere nominato e tutto si riduce ad uno, secondo il padre: Il problema di Filippo, non sembra poter esistere la complessità dei rapporti e delle reti umane. Siamo di fronte ad una sostanziale ANOMIA. Nella stasi impotente di Filippo nel gruppo, gli scorrono accanto le mutevoli variegate vite degli altri, qualche loro frammento lo lambisce, come onda leggera, lui può almeno ascoltare qualcuno che nomina le proprie emozioni. Prova un lamento, quasi il vagito richiedente cibo di un lattante. Viene ascoltato, anche quando racconta l’inferno della ricaduta e la persecuzione dei doppi. Trova in Filippo nei discorsi e nei giochi, un padre che con tutta la sua rabbia è l’opposto del suo, perde il controllo, è caldo, passionale, in modo imperfetto ma sempre schierato in difesa di questo figlio che deve crescere, che va preso per mano ed aiutato a diventare autonomo. È Filippo ora che può nominare le cose, che si ostina incessantemente a farlo, anche se sbatte contro un doppio muro, lui vede il dolore e la paura della morte negli occhi della madre, cerca di parlarne anche se ha paura. Prova a litigare, a rivendicare il suo posto di adulto anche se dichiarato invalido, riesce a dire della delusione, della solitudine, del rifiuto subito e della voglia di essere adulto. Ciascuno di questi tre pazienti, in gruppi e momenti diversi, ha fatto un proprio cammino di soggettivazione.

CONSIDERAZIONI FINALI … MA NON CONCLUSIVE COSA GIOCANO NEL GRUPPO I TRE STRANIERI A SÉ STESSI?

Chi sono queste tre persone così diverse fra loro? Ognuno di essi, come ciascuno di noi, si è trovato nella sua avventura umana a far parte, senza averlo chiesto, di una serie di gruppi che fanno riferimento a dei codici inespressi ed incompresi da loro stessi. Hanno vissuto legati rigidamente ed ineluttabilmente ciascuno alla propria vicenda fatta soprattutto di malattia, mitizzata in racconti immutabili, sentendosi inavvicinabili ed intoccabili, talmente estranei al mondo che potrebbero appartenere ad etnie diverse o addirittura a pianeti alieni. (FOTO 27)

Nel gruppo di psicodramma incontrano un mondo abitato non più da doppi speculari ma da esseri umani, per la prima volta dei simili, riconoscibili anche solo per un piccolo tratto, capaci anche di ascoltare gli altri, nonostante tutto.

Coesiste l’UNICITÀ con la SIMILITUDINE. L’una non esclude l’altra, questa è la scoperta. Poiché è l’ascolto dell’altro che può trasformare il grido del neonato in domanda, è così che può avvenire, grazie alla rêverie, la rimessa nel corpo della parola.

Ciascuno può iniziare a nominare le cose a sé stesso, il gioco cerniera fra tre dimensioni (individuo, gruppo, transfert) rappresenta un’area transizionale all’ennesima potenza tra il lì ed allora del trauma e della perdita ed il qui ed ora di una riattualizzazione in un contesto protetto.

Il transfert verticale sui terapeuti e quelli laterali sugli altri partecipanti sono fondamentali, in quanto nel gioco ci si affida agli altri, al loro sguardo, si accetta cioè di rischiare la propria immagine e quella del proprio Io Ideale. Ci si illude di poter diventare il vero protagonista della propria storia per poi accorgersi che il controllo è impossibile, si verifica, infatti, una sorpresa che ha a che fare con l’evocazione del fantasma, col ritorno di un significante, di un ricordo rimosso che compare nelle trasformazioni del sintomo. Nello stesso tempo nella assunzione di ruoli diversi si può ritrovare un posto provvisorio ma nel quale ci si può riconoscere ed essere riconosciuto dagli altri. Si corre un rischio, ma è limitato all’interno di uno spazio i cui limiti e regole sono chiari e definiti, di cui il terapeuta è garante.

Si sperimenta una sorta di allenamento all’avventura, che non ha conseguenze catastrofiche come nella realtà quotidiana anche grazie alla reversibilità dei giochi e delle identificazioni che consentono un avvicinamento meno spaventoso alla soggettività. Nel gioco, inoltre, ed in particolare nell’assolo, col doppiaggio del terapeuta, si può aprire la possibilità di rêverie che consente di elaborare un lutto in una realtà condivisa con altri. Possiamo allora ipotizzare che attraverso questi complessi meccanismi il gioco nel gruppo funzioni da TRADUTTORE SIMULTANEO, INTERPRETE DI IDIOMI DIVERSI che gradualmente arrivano ad essere compresi innanzitutto dal soggetto che ne è portatore. Si forma (come dice Elena Croce ne “Il volo della farfalla” a pag.332 a proposito della psichiatria transculturale), una sorta di grammatica di un nuovo Esperanto che rende leggibili non solo gli idiomi personali ma in parte decifrabili anche i codici esterni. La traduzione può essere scioccante ed inaccettabile, scoprire che tali codici possono essere fra loro incoerenti e addirittura contraddittori, pone di fronte al terrore primitivo del caos irredimibile, alla difficoltà di accettazione dei limiti che caratterizzano tutti gli esseri umani.

Tuttavia proprio l’abbandono delle illusioni narcisistiche e del pensiero magico infantile che fa credere nell’onnipotenza è l’unica possibilità di poter domandare qualcosa, di provare a cercare uscendo dall’urlo, dalla rabbia e dalla inibizione. La scoperta condivisa non appare più così terribile, a volte l’assurdità di alcuni codici e regole diventa comica ed anziché al delirio può condurre ad una risata liberatoria.

Se il gruppo ed i transfert riescono ad essere sufficientemente di sostegno da consentire al soggetto di accettare la sostanziale fragilità della condizione umana si può anche passare dalla dimensione del bisogno senza nome in cui la follia è l’unica sponda possibile per un alieno che grida il suo dolore, alla parola del desiderio di un uomo che scorge un orizzonte e sceglie di cooperare con i suoi simili attraverso un legame sociale per raggiungerlo. Ciò comporta però di rinunciare ad acchiappar farfalle e decidere di soffiare tutti insieme con fatica nelle vele della nave dei sogni.

BIBLIOGRAFIA

- Andreani L. Intervento al Convegno Narrazione e Rappresentazione del 1988, Atti su Areanalisi, Edizioni Dell’Orso, Torino 1989

- Anelli M.T. e Fieramonti E., ibidem

- Bion W.R. “Il gemello immaginario” in Analisi degli schizofrenici e metodo analitico, Armando, Roma, 1970

- Boukobza G. Intervento al Convegno Narrazione e Rappresentazione, Atti Areanalisi 1989

- Croce E.B. “Il volo della farfalla”, Borla, Roma, 1990

- Falavolti S. Intervento al Convegno Narrazione e Rappresentazione, Atti Areanalisi, Edizioni Dell’Orso, Torino,1989

- Fink E. “Il gioco come oasi della gioia”, Edizioni 10/17,Sorrento,1987

- Freud S. “Il romanzo familiare dei nevrotici”, Opere vol. V, Boringhieri, Torino,1977

“Ricordare, ripetere, rielaborare”, Opere, vol. VIII, Boringhieri, To,1975

“Lutto e melanconia”, Opere, vol. VIII, Boringhieri, To

“Inibizione, sintomo e angoscia”, vol. IX, Boringhieri, To

- Funari E. e AA. “Il doppio tra patologia e necessità”, Cortina, Milano, 1986

- Green A. “La clinica psicoanalitica contemporanea”, Cortina, Milano, 2016

- Kaes R. “L’apparato pluripsichico: costruzioni del gruppo”, Armando, Roma, 1983

- Lacan J. “Lo stadio dello specchio” in “Scritti”, Einaudi, Torino, 1966

“Seminari”, Libro XXIII-1975/76,Traduzione Di Ciaccia, Astrolabio, Roma,2006

- Lemoine P. “L’affetto e il lutto” in “Jouer Jouir”, Astrolabio, Roma, 1980

- Napolitani F. “ Il gruppo come strumento terapeutico” in “Archivio dipsicologia, psichiatria, neurologia”, n.4, 1974

- Rank O. “ Il doppio”, Sugarco, Milano, 1979

- Sassanelli G. “L’Io e lo specchio”, Astrolabio, Roma, 1989

TORNA ALL'INDICE DELLA RUBRICA “SCRITTURE E RIFLESSIONI”:

- “Presentazione CRPA” - di N. Basile

- “Stanze del sogno in istituzione” - di N. Basile, G. Preziosi

- “Pazienti gravi in un gruppo istituzionale, una sfida possibile?

Cosa rappresenta un gruppo di terapia con lo psicodramma in una istituzione?" - di S. Falavolti - “Un’esperienza breve di Role playing” - di M. Pagliarini”, A. Pascucci

- “Psicodramma in gioco negli scenari istituzionali” - di A. Pascucci

- “Lo Psicodramma Analitico in un’istituzione per giovani madri” - di S. Salvatore