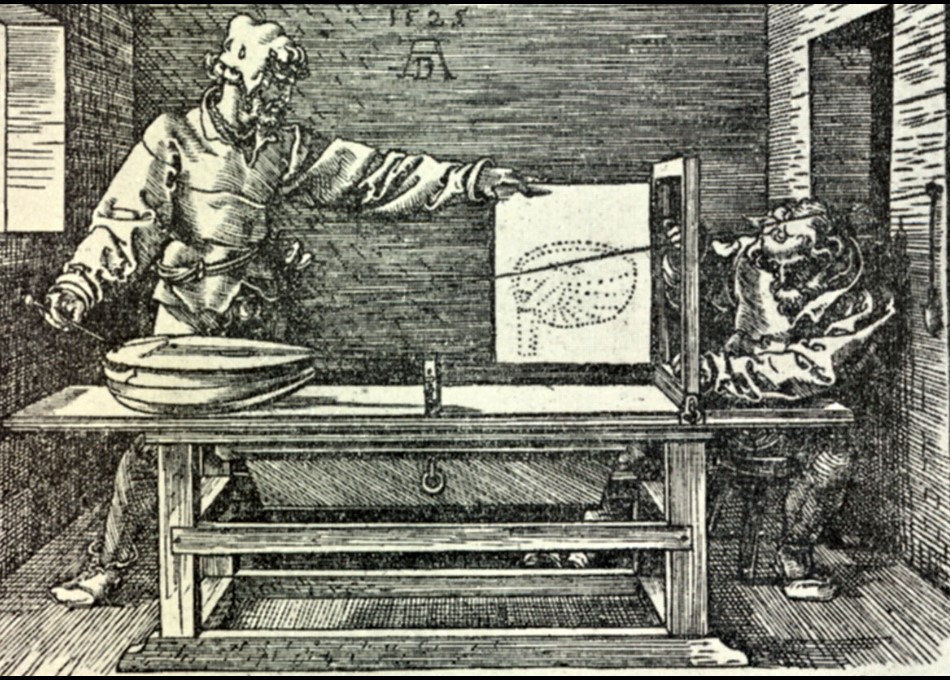

“Un giorno feci un’osservazione che confermò la mia ipotesi. Il bambino aveva un rocchetto di legno intorno a cui era avvolto del filo. Non gli venne mai in mente di tirarselo dietro per terra, per esempio, e di giocarci come se fosse una carrozza; tenendo il filo a cui era attaccato, gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo espressivo «o–o–o»; poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto, e salutava la sua ricomparsa con un allegro «da» [«qui»]. Questo era dunque il gioco completo – sparizione e riapparizione – del quale era dato assistere di norma solo al primo atto, ripetuto instancabilmente come gioco a sé stante, anche se il piacere maggiore era legato indubbiamente al secondo atto. L’interpretazione del gioco divenne dunque ovvia. Era in rapporto con il grande risultato di civiltà raggiunto dal bambino, e cioè con la rinuncia pulsionale (rinuncia al soddisfacimento pulsionale) che consisteva nel permettere senza proteste che la madre se ne andasse (…) “In ogni caso da queste discussioni emerge il fatto che per spiegare il giuoco non è necessario supporre l’esistenza di una particolare pulsione imitativa. Per concludere, possiamo ancora ricordare che la rappresentazione e l’imitazione artistica degli adulti, a differenza di quelle dei bambini, sono indirizzate alla persona dello spettatore e, pur non risparmiandogli le impressioni più dolorose — nella tragedia per esempio — possono tuttavia suscitare in lui un godimento elevatissimo. Ciò è una prova convincente del fatto che anche sotto il dominio del principio di piacere esistono mezzi e vie a sufficienza per trasformare ciò che in sé è spiacevole in qualcosa che può essere ricordato e psichicamente elaborato.”[1]

“Un giorno feci un’osservazione che confermò la mia ipotesi. Il bambino aveva un rocchetto di legno intorno a cui era avvolto del filo. Non gli venne mai in mente di tirarselo dietro per terra, per esempio, e di giocarci come se fosse una carrozza; tenendo il filo a cui era attaccato, gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo espressivo «o–o–o»; poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto, e salutava la sua ricomparsa con un allegro «da» [«qui»]. Questo era dunque il gioco completo – sparizione e riapparizione – del quale era dato assistere di norma solo al primo atto, ripetuto instancabilmente come gioco a sé stante, anche se il piacere maggiore era legato indubbiamente al secondo atto. L’interpretazione del gioco divenne dunque ovvia. Era in rapporto con il grande risultato di civiltà raggiunto dal bambino, e cioè con la rinuncia pulsionale (rinuncia al soddisfacimento pulsionale) che consisteva nel permettere senza proteste che la madre se ne andasse (…) “In ogni caso da queste discussioni emerge il fatto che per spiegare il giuoco non è necessario supporre l’esistenza di una particolare pulsione imitativa. Per concludere, possiamo ancora ricordare che la rappresentazione e l’imitazione artistica degli adulti, a differenza di quelle dei bambini, sono indirizzate alla persona dello spettatore e, pur non risparmiandogli le impressioni più dolorose — nella tragedia per esempio — possono tuttavia suscitare in lui un godimento elevatissimo. Ciò è una prova convincente del fatto che anche sotto il dominio del principio di piacere esistono mezzi e vie a sufficienza per trasformare ciò che in sé è spiacevole in qualcosa che può essere ricordato e psichicamente elaborato.”[1]

“In questo caso vedete che, ancora prima dell’introduzione del no, del rifiuto dell’altro, in cui il soggetto impara a costituire la negativizzazione del semplice appello, la manifestazione di una semplice coppia di simboli di fronte al fenomeno contrastato della presenza e dell’assenza, cioè l’introduzione del simbolo, capovolge le posizioni. L’assenza è evocata nella presenza e la presenza nell’assenza. Sembrano sciocchezze e banalità. Ma bisogna ancora dirle, e rifletterci sopra. Infatti, nella misura in cui il simbolo permette questa inversione, cioè, annulla la cosa esistente, apre il mondo della negatività, che costituisce contemporaneamente il discorso del soggetto umano e la realtà del suo mondo in quanto umano." [2]

[1]Freud S., Al di là del Principio del piacere Bollati Boringhieri – 1920

[2]Lacan J, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud. 1953-1954, trad. it. A. di Ciaccia, Einaudi ed. 2014